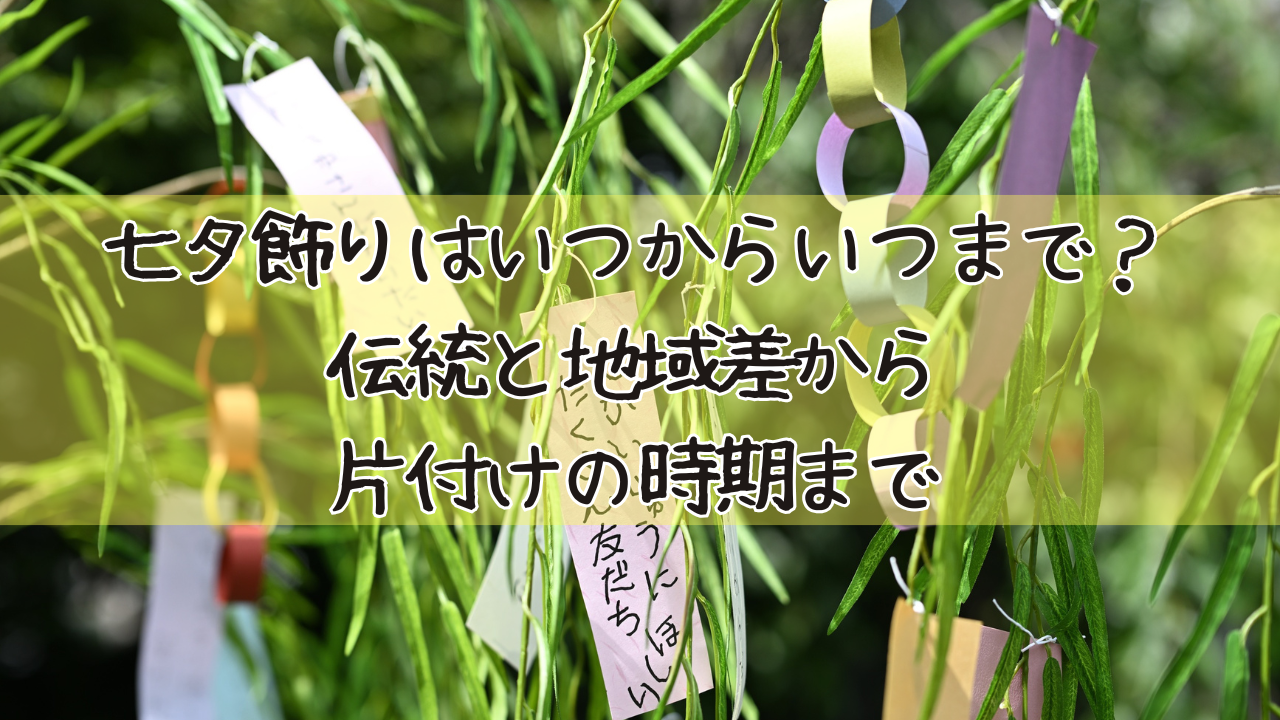

七夕が近づくと、短冊に願いごとを書いたり、色とりどりの飾りを笹に吊るしたりする光景を目にしますよね。

でも、「七夕飾りっていつから飾ればいいの?」「片付けのタイミングは?」と、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、七夕飾りの飾り始めのタイミングや、伝統的な「一夜飾り」の意味、地域によって異なる風習、片付け方まで、わかりやすく解説します。

2025年の新暦・旧暦の七夕日程も確認できるので、今年の準備にぜひお役立てください。

七夕飾りの正しいタイミングを知って、家族や友人とより思い出に残る七夕を楽しみましょう。

七夕の飾り付けはいつから始めるのが正解?

七夕の飾り付けを始めるタイミングには、昔からの習わしがあります。

ここでは、伝統的に大切にされてきた「飾り始めの時期」と、その理由について見ていきましょう。

昔ながらの風習では7月6日の夕方から

七夕といえば7月7日ですが、飾り付けはその前日である7月6日の夕方から始めるのが基本とされています。

これは、昔の暦では「日没から新しい一日が始まる」と考えられていたためです。

つまり、7月6日の夕方はすでに「七夕の始まり」にあたり、そこで笹を飾るのが自然な流れだったのです。

神様を迎えるための準備としても、この時刻に合わせて飾り付けをするのが良いとされてきました。

| 日付 | 飾り付けの意味 |

|---|---|

| 7月6日夕方 | 七夕の始まりとして飾り付けを整える |

| 7月7日 | 願いを込めて楽しむ本番の日 |

「一夜飾り」が良いとされる理由

七夕飾りは「一夜飾り」とも呼ばれています。

これは、飾り付けを長い期間続けるのではなく、短い時間で集中して行い、その日のうちに楽しむという考え方です。

長く飾りすぎると本来の意味が薄れてしまうともされ、七夕ならではの特別な時間を大切にする工夫だったのです。

今でも「一晩だけの特別な飾り付け」として七夕を楽しむ人が多いのは、この伝統が受け継がれているからだと言えます。

| 飾り方 | 特徴 |

|---|---|

| 一夜飾り | 短期間で願いを込める。七夕の本来の形。 |

| 長期間飾る | 季節のイベントとして雰囲気を楽しむスタイル。 |

七夕飾りは地域や場所で時期が違う?

七夕の飾り付けは、実は住んでいる地域や行事のスタイルによって違いがあります。

ここでは、商業施設や学校などでの早めの飾り付けと、地域による伝統的な違いを紹介します。

商業施設や学校での早めの飾り付け

ショッピングモールやイベント会場では、七夕の雰囲気を盛り上げるために6月中旬から飾り付けが始まることもあります。

これは、来場者が長く楽しめるように工夫された現代的なスタイルです。

学校や保育園でも、子どもたちが短冊や折り紙飾りを作る時間を確保するために、数日前から笹を準備して飾るケースがよく見られます。

| 場所 | 飾り付け開始時期 |

|---|---|

| 商業施設 | 6月中旬〜7月初旬 |

| 学校・保育園 | 七夕の1週間前ごろ |

| 家庭 | 伝統的には7月6日夕方 |

旧暦にあわせる地域(仙台七夕・京都など)のケース

七夕は本来、旧暦で祝う行事だったため、今でも旧暦に合わせて8月に行う地域があります。

有名なのは宮城県の「仙台七夕まつり」で、毎年8月6日〜8日に盛大に開催されます。

また、京都や長野などでも8月に七夕行事を行う地域があり、笹飾りを飾る時期もそれに合わせて変わります。

地域の風習を調べてみると、自分の住んでいる場所ならではの七夕の楽しみ方を発見できるかもしれません。

| 地域 | 七夕の時期 |

|---|---|

| 全国の一般的な地域 | 7月7日 |

| 宮城県・仙台 | 8月6日〜8日 |

| 京都・長野など | 旧暦に合わせて8月上旬 |

七夕飾りはいつまで飾る?片付けの正しいタイミング

七夕飾りは飾る時期だけでなく、片付けるタイミングにも意味があります。

ここでは、一般的に良いとされる片付け時期と、かつて行われていた伝統的な習慣を紹介します。

7月7日夜から8日までにしまうのが基本

七夕飾りは7月7日いっぱい楽しみ、遅くとも8日までに片付けるのが良いとされています。

これは、願いを込めた飾りが役目を果たした後に、そのまま長く飾っておくのを避けるためです。

行事が終わったら早めに片付けることで、気持ちよく次の季節を迎える準備が整います。

| 片付けの時期 | 意味 |

|---|---|

| 7月7日夜 | 願いが天に届いた後、すぐに片付ける |

| 7月8日 | 遅くとも翌日中には片付けるのが望ましい |

昔は「川に流す」習慣もあった

かつては七夕飾りを使い終わったあと、川や海に流す「七夕送り」という風習がありました。

これは飾りに込められた願いや気持ちを水の流れに託して天に届けるための儀式です。

現在では環境への配慮から行われることは少なくなりましたが、この風習には「願いを清らかに天に返す」という意味合いが込められていました。

| 片付け方 | 特徴 |

|---|---|

| 川や海に流す(昔の風習) | 願いを水に託す儀式として行われていた |

| 家庭で片付ける(現代) | それぞれの家庭で気持ちを込めて整理する |

七夕飾りの種類と意味を知るともっと楽しい

七夕飾りには、それぞれに深い意味や願いが込められています。

一つひとつの飾りの由来を知ることで、飾り付けの時間がより特別なものになります。

短冊や吹き流しに込められた願い

七夕飾りといえばまず短冊を思い浮かべる人が多いでしょう。

願いごとを書いて笹に結ぶ短冊には、もともと「学びや技術の上達を願う」という意味があります。

色も赤・青・黄・白・黒(紫)の五色が基本で、それぞれに意味があるとされています。

| 色 | 込められた意味 |

|---|---|

| 赤 | 感謝やご縁を大切にする心 |

| 青 | 人としての成長を願う気持ち |

| 黄 | 人間関係の調和 |

| 白 | 正しい心を持つこと |

| 黒(紫) | 学びや知識の向上 |

また、七夕飾りの代表である吹き流しは、織姫の機織りにちなみ「手先の技術や芸事の上達」を表しています。

長く揺れる姿は、願いが空へと届く象徴でもあります。

輪飾りや紙衣など伝統的な折り紙飾り

短冊や吹き流し以外にも、七夕飾りには多くの種類があります。

折り紙で簡単に作れるものが多いため、子どもと一緒に楽しむのにぴったりです。

| 飾りの種類 | 意味 |

|---|---|

| 輪飾り | ご縁が長く続くようにとの願い |

| 網飾り(投網) | 豊かな実りを願う心 |

| 巾着 | 暮らしの豊かさを願う象徴 |

| 紙衣(かみこ) | 厄除けや健やかに過ごす願い |

| ちょうちん | 道を明るく照らし、未来を導く |

飾りに込められた意味を知ると、単なる装飾ではなく「願いを託す形」として七夕を感じられるようになります。

家庭で楽しむ七夕飾りの準備とスケジュール

家庭で七夕を楽しむときは、無理のない準備とスケジュールを立てることが大切です。

ここでは、子どもと一緒に取り組む場合の進め方や、笹をきれいに飾る工夫についてご紹介します。

子どもと一緒に作る場合の進め方

家庭で七夕を楽しむなら、まず七夕の1週間前くらいから準備を始めるとスムーズです。

子どもと一緒に折り紙を使って飾りを作れば、工作の時間も七夕の一部として楽しめます。

短冊は家族で願いを書き合い、6日の夕方に笹へ飾り付けるとより本格的です。

| 時期 | 準備内容 |

|---|---|

| 七夕1週間前 | 折り紙や短冊を作る |

| 7月6日夕方 | 笹に飾り付けをする |

| 7月7日 | 家族で願いを込めて過ごす |

笹を長く楽しむ工夫と処分の仕方

七夕飾りは、当日の雰囲気を味わうのが一番の目的です。

笹は時間が経つと葉が丸まったり色が変わりやすいため、できるだけ直前に準備するのがおすすめです。

片付けの際は、家庭ごみとして処分する方法が一般的ですが、神社でのお焚き上げを利用できる地域もあります。

感謝の気持ちを持って片付けると、より丁寧に七夕を締めくくることができます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 笹の準備 | できるだけ直前に用意する |

| 片付け | 家庭ごみとして処分、または地域の神社で相談 |

2025年の七夕の日程を確認しよう

七夕は毎年7月7日に行われますが、もともとは旧暦に基づいた行事でした。

そのため、現在でも地域によっては8月に七夕を祝うところもあります。

ここでは、2025年の七夕の日程と、これから数年間の旧暦七夕もあわせて確認してみましょう。

新暦と旧暦、どちらで祝う?

2025年の新暦の七夕は7月7日(日)です。

一方で、旧暦に近い日程で祝う「伝統的七夕」は8月29日(金)となります。

この旧暦に合わせた七夕は、仙台七夕まつりなど全国的な行事でも採用されており、地域ごとの違いを楽しむことができます。

| 暦 | 2025年の日程 |

|---|---|

| 新暦の七夕 | 7月7日(日) |

| 旧暦(伝統的七夕) | 8月29日(金) |

これから数年分の七夕の日付一覧

七夕は毎年同じ7月7日ですが、旧暦にあたる「伝統的七夕」は年ごとに変わります。

旅行や地域行事に合わせて予定を立てるときに役立つので、一覧で確認しておきましょう。

| 年 | 新暦の七夕 | 伝統的七夕(旧暦) |

|---|---|---|

| 2025年 | 7月7日(日) | 8月29日(金) |

| 2026年 | 7月7日(火) | 8月19日(水) |

| 2027年 | 7月7日(水) | 8月8日(日) |

どちらの日付を選ぶかは家庭や地域の風習次第なので、住んでいる地域の行事を確認しておくと安心です。

まとめ|七夕飾りの時期を守って楽しもう

七夕飾りには「いつから飾るか」「いつまで飾るか」という決まりや風習が存在します。

伝統的には7月6日の夕方から飾り始め、7日の夜から8日までに片付けるのが基本です。

一方で、商業施設や学校では早めに飾ったり、旧暦にあわせて8月に七夕を祝う地域もあります。

また、短冊や吹き流しなど一つひとつの飾りには、それぞれ願いや意味が込められています。

こうした背景を知っておくと、飾り付けの時間がより特別で大切なひとときになるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 飾り始め | 7月6日の夕方(伝統的にはこのタイミング) |

| 片付け | 7月7日の夜〜8日まで |

| 地域差 | 旧暦の8月に祝う地域もある |

| 飾りの意味 | 短冊=学びや願い、吹き流し=技術向上 など |

七夕は年に一度の特別な行事です。

家庭や地域の風習に合わせながら、家族や友人と一緒に願いを込めて過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメント