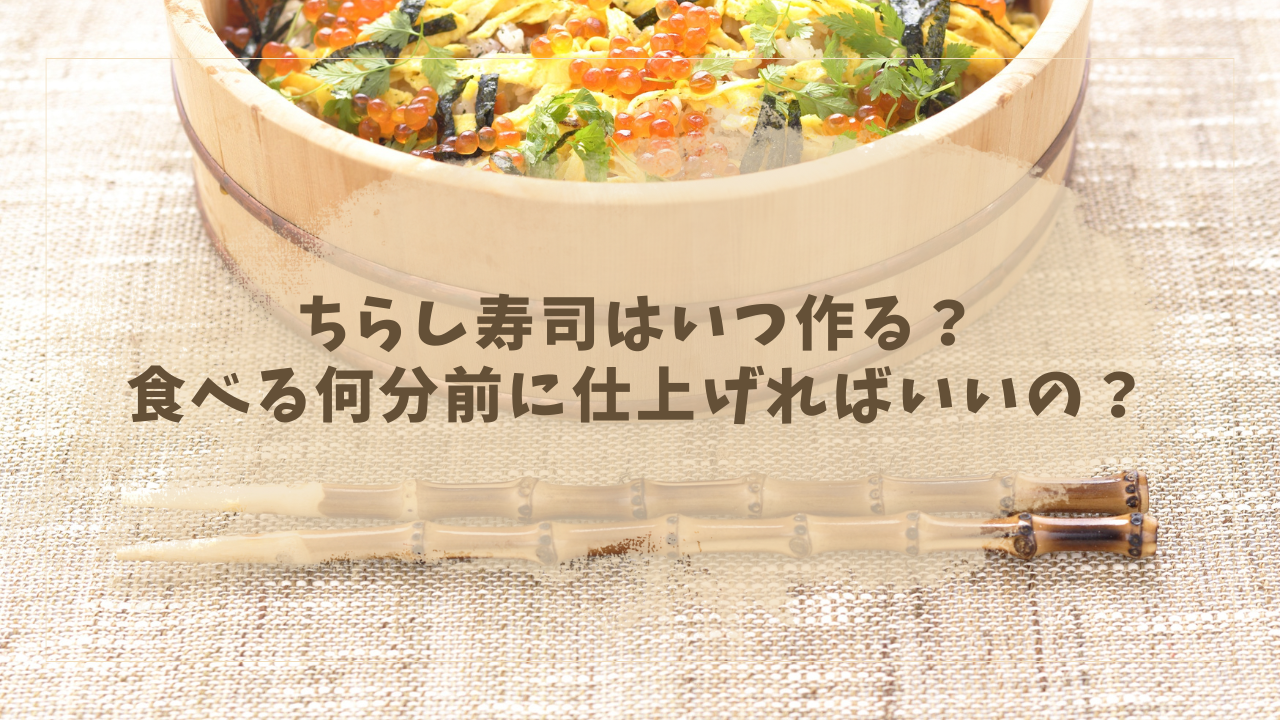

ちらし寿司を作るときに迷うのが「いつ作ればいいのか」というタイミングです。

ご飯にすし酢を混ぜるのは食べる何分前がベストなのか、刺身や錦糸卵などの具材はいつのせれば良いのか、段取りに悩む方は多いのではないでしょうか。

この記事ではちらし寿司を一番美味しく仕上げるための時間の目安をわかりやすくまとめました。

当日に作るべきもの、前日に準備できるものを整理しながら、ご飯・具材・盛り付けの順番を丁寧に解説します。

これを読めば「食べる10分前に仕上げるのが良い理由」や「生ものを安全にのせるコツ」が理解でき、失敗しないちらし寿司作りが実現できます。

お祝いの日や家族の食卓を華やかに彩るために、ぜひ参考にしてみてください。

ちらし寿司はいつ作るのがベスト?

ちらし寿司を作るとき、「前日に作っておいた方がいいのかな?」と迷う方は多いですよね。

実は、ちらし寿司は食べる当日に作るのが最もおいしく仕上がるポイントなんです。

この章では、当日に作る理由や前日から準備できること、そしてご飯とすし酢を混ぜるベストタイミングについて紹介します。

当日に作る理由と味の違い

ご飯にすし酢を混ぜて作る酢飯は、時間が経つと水分が抜けてパサつきやすくなります。

そのため、当日に作ったほうがふっくら感が残り、食べたときの満足度も高くなります。

前日に作って冷蔵庫に入れると硬くなりやすいため、どうしても準備したい場合は具材の下ごしらえだけにとどめましょう。

| タイミング | 特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 当日作る | ご飯がふっくら柔らかく、味のバランスが良い | ◎ |

| 前日作る | ご飯が乾燥して硬くなりやすい | △ |

前日に準備できる具材と調味料

全部を当日に作るのは大変なので、前日にできる準備をしておくと安心です。

たとえば、しいたけの煮物やれんこんの甘酢漬けなど、加熱して味を含ませる具材は前日に作っておくと味がなじんでよりおいしくなります。

また、合わせ酢を作って清潔な容器に入れておけば数日保存できるので、当日は炊きたてのご飯に混ぜるだけでOKです。

| 前日準備できるもの | ポイント |

|---|---|

| しいたけの煮物 | しっかり味を染み込ませると当日が楽 |

| れんこんの甘酢漬け | 色合いをきれいに保つために酢をしっかり使う |

| 合わせ酢 | 前日に調合して容器に入れておく |

ご飯とすし酢を混ぜるベストタイミング

ご飯にすし酢を混ぜるのは食べる1時間前くらいがベストとされています。

炊きたてのご飯に混ぜて冷ますことで、ちょうど良い温度になり、具材と合わせても美味しく食べられます。

コツは、混ぜた酢飯を乾燥させないようにすることです。

濡らして軽く絞った布巾やラップをかけておけば、しっとりした状態が保てます。

ちらし寿司は食べる何分前に完成させる?

ちらし寿司はご飯や具材の状態によって、完成させるタイミングを変えるとより美味しく食べられます。

一般的には食べる10分前に仕上げるのがおすすめですが、好みや環境によって調整も可能です。

この章では、完成させるベストな時間と常温での置き方のコツを紹介します。

直前に仕上げるメリット

食べる直前に盛り付けると、酢飯がふんわりと柔らかく、具材の彩りも鮮やかに見えます。

特に刺身や海苔は、直前にのせることで新鮮な風味を保つことができます。

時間をおきすぎると乾燥や食感の変化が出やすいため、できるだけ近い時間で完成させると安心です。

| 完成させる時間 | 特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 10分前 | 酢飯が柔らかく温もりを感じる | ◎ |

| 20分前 | やや落ち着いた温度で食べやすい | ○ |

| 30分以上前 | 乾燥や食感の劣化が気になりやすい | △ |

10分前・20分前で変わる味と食感

10分前に仕上げた場合は、酢飯のふっくら感が残り、温かみのある味わいが楽しめます。

一方で、20分前に仕上げると少し落ち着いた温度になり、冷めたご飯が好きな人にはちょうど良いと感じることもあります。

大人数で準備する場合などは、20分前に仕上げておくと配膳がスムーズです。

常温で置くときの注意点

ちらし寿司を完成させた後に少し置いておく場合は、直射日光を避け、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

濡らした布巾やラップを軽くかけて乾燥を防ぐことも大切です。

このひと手間で、ご飯のしっとり感と具材の見た目の美しさを保てます。

ちらし寿司の具を入れるタイミング

ちらし寿司の美味しさを左右するのは、具材をのせるタイミングです。

酢飯に混ぜ込む具材と、上にのせる具材ではベストな時間が異なります。

ここでは、それぞれの具材をどのタイミングで入れると良いのかを詳しく解説します。

酢飯に混ぜ込む具はいつ入れる?

しいたけの煮物やれんこんの甘酢漬け、たけのこ、えびなど、加熱済みの具材は酢飯を作るときに一緒に混ぜ込んで問題ありません。

ただし、混ぜるときは水分をしっかり切ることが重要です。

水分が残っていると、ご飯がべたついて食感が損なわれやすくなります。

| 具材 | 入れるタイミング | 注意点 |

|---|---|---|

| しいたけの煮物 | 酢飯を作るとき | 煮汁を切ってから混ぜる |

| 酢れんこん | 酢飯を作るとき | 薄切りにして混ぜると彩りも良い |

| 茹でえび | 酢飯を作るとき | 細かく切ると全体に行き渡る |

錦糸卵や野菜をのせるベストな時間

錦糸卵、きぬさや、かまぼこなど、彩りを重視する具材は、酢飯を器に盛った直後にのせるのが良いです。

そうすることで見た目が鮮やかに仕上がり、乾燥する前に食卓に出すことができます。

色合いの良い具材は「直前に盛る」のが鉄則です。

刺身や海苔など生ものを安全にのせるコツ

まぐろ、サーモン、いくらなどの刺身は、食べる直前にのせるのが最適です。

海苔も香りが飛びやすいので、仕上げの段階で最後に散らすと風味が引き立ちます。

直前に盛り付けることで、食感や香りを最大限に楽しむことができます。

ちらし寿司を美味しく保つ保存と作り置きの工夫

ちらし寿司はできたてが一番ですが、準備の都合で少し前から作っておきたい場面もありますよね。

ここでは、酢飯や具材を美味しく保つための工夫や、前日からの仕込みで役立つポイントを紹介します。

酢飯が固くならない保存方法

酢飯は冷やしすぎると固くなりやすいので注意が必要です。

保存する場合は、乾燥を防ぐために濡らした布巾やラップをかけるのが基本です。

冷蔵庫に入れるよりも、できるだけ常温で置いておく方が食感が保たれやすくなります。

| 保存環境 | 特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 常温(短時間) | しっとりしたまま保てる | ◎ |

| 冷蔵庫 | 固くなりやすい | △ |

煮物や甘酢漬けの作り置き期間の目安

しいたけの煮物やれんこんの甘酢漬けなどは、前日に仕込んでおくと便利です。

むしろ、時間を置くことで味がなじみやすくなり、当日は酢飯と合わせるだけで完成します。

ただし、作り置きの際は清潔な容器に入れて保存することが大切です。

時短できる「前日仕込みリスト」

当日をスムーズにするために、前日までに仕込んでおけるものをリストアップしておくと安心です。

これを準備しておけば、当日はご飯を炊いて盛り付けるだけでOKになります。

| 前日仕込み可能 | ポイント |

|---|---|

| しいたけの煮物 | 味がしっかり染み込みやすい |

| れんこんの甘酢漬け | 彩りを保ちながら酸味がなじむ |

| 錦糸卵 | 冷蔵しても使えるが、当日の方がふんわり |

| 合わせ酢 | 前日に作れば当日が楽 |

まとめ|ちらし寿司を失敗せずに楽しむための流れ

ここまで、ちらし寿司を作るベストなタイミングや具材の入れ方、準備の工夫について見てきました。

最後に、ポイントを整理しておきましょう。

ご飯・具材・盛り付けの黄金タイミング

ご飯は当日に炊いて、食べる1時間前にすし酢を混ぜるのが理想です。

具材のうち加熱したものは酢飯と一緒に混ぜ、錦糸卵や野菜は酢飯を盛った直後にのせます。

刺身や海苔など香りや鮮度を重視したいものは食べる直前に仕上げることで、美味しさを最大限に引き出せます。

| 工程 | タイミング |

|---|---|

| ご飯にすし酢を混ぜる | 食べる1時間前 |

| 煮物や酢漬けを混ぜ込む | 酢飯を作るとき |

| 錦糸卵や野菜をのせる | 酢飯を盛った直後 |

| 刺身や海苔をのせる | 食べる直前 |

家族やお祝いの日に向けた段取りのコツ

前日に下ごしらえを済ませておけば、当日は慌てずに盛り付けを楽しむことができます。

ちらし寿司は彩り豊かな料理なので、見た目にも華やかで特別感を演出できます。

ご飯・具材・仕上げの3ステップを押さえるだけで、誰でも失敗なく美味しく作れるのが魅力です。

段取りを工夫して、食卓を彩るちらし寿司を楽しんでくださいね。

コメント